コンタクトレンズの度数の正しい選び方【知っておくべき7つのポイント】

最終更新日:

公開日:

コンタクトレンズを初めて購入しようと思ったときに、

・度数を測りたいが調べ方がわからない

・レンズの度数の選び方が分からない

といった悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。

また、経験者でもコンタクトを使っていて「不調があり度数を変えたいが、上げる方がよいのか下げる方がよいのか分からない」と悩むことがあります。

コンタクトレンズを正しく快適に使用するためには、自分の目に合ったレンズを用意する必要があります。コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医療機関にて目の状態や視力を検査し、医師による診察と処方を受けなければいけません。

このページではコンタクトレンズの選び方について解説していきます。

コンタクトレンズの「度数」とは?

コンタクトレンズの度数は、視力を矯正する力とその数値のことを意味します。

0から始まり、近視コンタクトの度数をマイナス(-)、遠視コンタクトの度数をプラス(+)と表記されます。0から数字が離れていくほど度数が強いという意味です。度なしは±0となります。

処方箋においては、POWER/PWR/D/P/SPHの部分が近視・遠視度数を示します。

ほかにもレンズの種類によっては、乱視用コンタクトの「乱視度数(CLY/C/CY)」や遠近両用コンタクトの「加入度数(ADD)」などが追加されることもあります。

度数の選び方は目の状態や使用目的によって変わります。

目の状態に関しては、後の章で解説する「コンタクトレンズの度数の選び方」をご参照ください。

また、以下のような使用目的によっても度数の強さは変わってきます。

- 運転時に使いたい

- 映画館で字幕の映画を見たい

- スポーツ用

- パソコン作業が多い

- 楽器の演奏時に楽譜を見たい

- 買い物中に食品のラベルを読みたい

コンタクトレンズの度数に関して知っておくべき7つのポイント

メガネとコンタクトレンズの度数は違う?

メガネとコンタクトレンズの度数は、違う場合も同じ場合もあります。

- 【違う場合】

- 目に直接装着するコンタクトレンズに対して、メガネは目の表面(角膜)からレンズまでの距離(=頂点間距離)の基準が約12ミリであるため、基本的にはメガネとコンタクトでは度数に差が出ます。

そのため、屈折異常(近視・遠視・乱視)の程度が強ければ強いほどその影響を受け、同じ視力でもメガネとコンタクトでは度数が変わってしまうのです。

※近視の場合は基本的にメガネよりもコンタクトレンズの度数が弱くなります。 - 【同じ場合】

- 屈折異常の程度が弱い方や、屈折異常の程度が強くてもコンタクトレンズはメガネよりしっかり見えるように合わせたいという方は同じ度数になることもあります。

※どちらも視力検査をして実際の見え方を体感しながら度数合わせを行います。

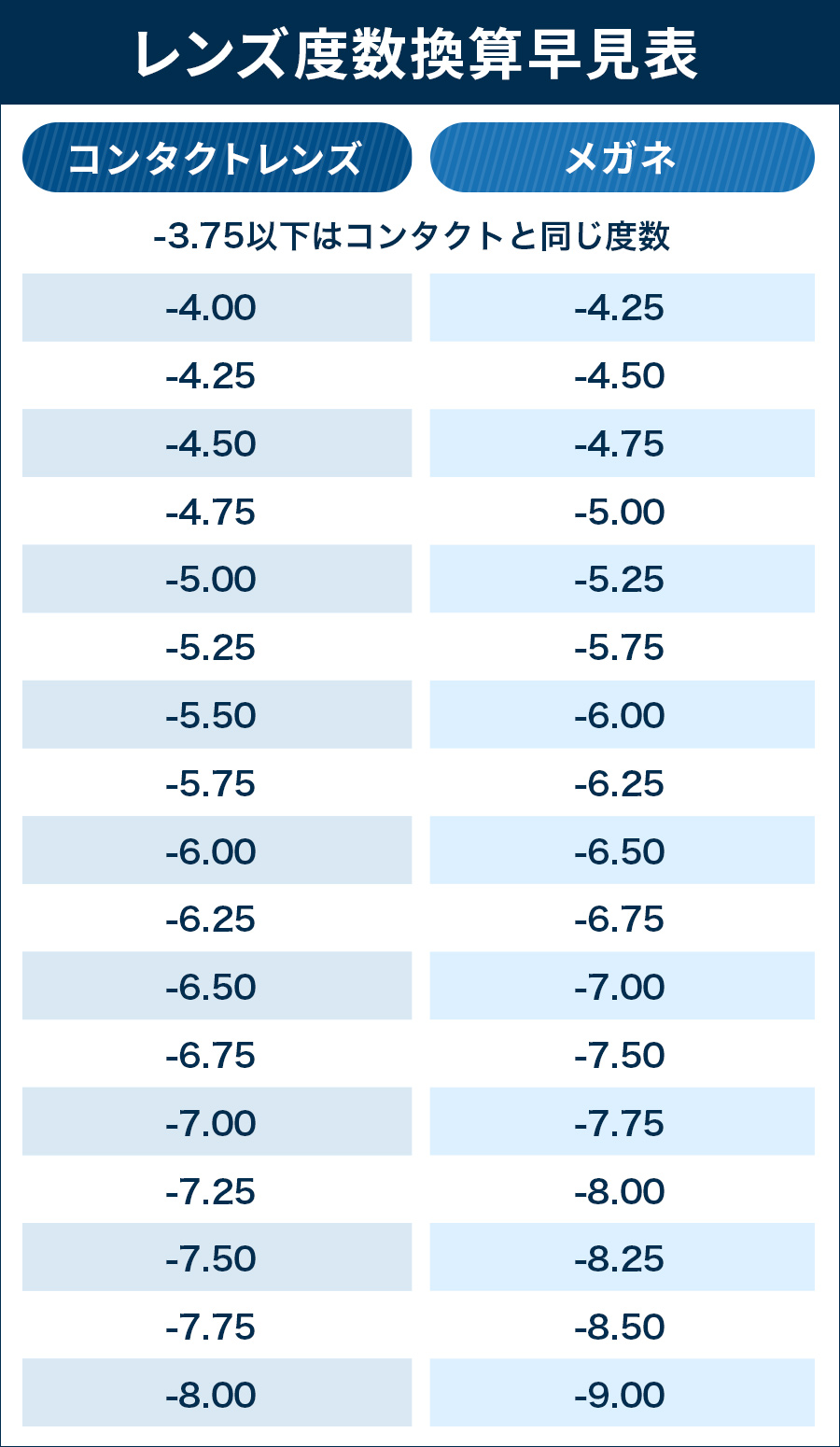

メガネの度数からコンタクトレンズの度数、もしくはコンタクトレンズの度数からメガネの度数を知る方法として、レンズ度数換算早見表をご用意したので参考にしてみてください。

また、メガネの度数からコンタクトレンズの度数を知るための計算方法として、

コンタクト度数=眼鏡度数÷(1-0.012x眼鏡度数)

という計算式で度数の算出をすることができます。

※「0.012」はメガネから目までの距離である「12mm」を意味しております。

ただし、表と計算式はあくまで参考程度に。眼球の形やレンズ面との距離には個人差があるので、実際にメガネまたはコンタクトレンズを作る際に「メガネと同じ度数で大丈夫!」「この表や計算の通りにコンタクトレンズを作ろう!」とは思わず、きちんと眼科やメガネ・コンタクトレンズの専門店で検査してから購入するようにしてください。

カラコンとコンタクトレンズ(通常)の度数は同じ?

カラーコンタクト(カラコン)とコンタクトレンズ(通常)では、レンズの種類が変わると見え方や度数が変わることもあるので、基本的には改めて検査が必要です。カラコンは同じ製品でも直径が違ったりすることもあります。

初めてカラコンを購入する場合は、度入りにするか度なしにするかで悩む方も多いです。

ここ数年で、気軽にカラコンを購入できるようになり使用者は増加傾向にあります。オシャレを楽しむことはいいことですが、カラコン使用者で眼障害を発症してしまったうちの約8割が購入時に眼科を受診していないと回答しているアンケート調査もあります。購入する際は、自己判断せず眼科医療機関を受診した方が良いでしょう。※参考1

視力と度数は違う

勘違いしてしまう方がいますが、「視力」と「度数」の意味は違います。

視力とは物体の形や存在を認識する目の能力のことをいい、学校や会社の健康診断でも耳にすることが多いでしょう。

度数は視力を得るために必要な矯正の度合いを数値で表したもので、眼科医療機関やメガネ屋さん・コンタクトレンズメーカーなどで使われます。

度数に限界はある?

目の状態や度数の製作範囲の関係で限界となることがあります。

度数は検査で得られたデータを元に、良好な視力が得られるように合わせますが、目の状態や様々な要因によって良好な視力が得られないことがあります。適正を超えて度数を上げるとピントを合わせる筋肉に負担がかかり、眼精疲労から見えにくくなることもありますので、その手前が度数合わせの限界となります。

メガネもコンタクトレンズも度数が強くなるにつれ厚みが増します。コンタクトレンズの場合、厚みが出過ぎると装用感が悪くなるので製作上でも限界があります。

遠近両用の場合は「加入度数(ADD)」も重要

ADDとは近方加入度数のことで、プラス(+)で表記されます。遠近両用のコンタクトレンズは遠用部(遠くが見やすい部分)と近用部(近くが見やすい部分)とで度数が違うため、加入度数(ADD)が必要になります。年齢やその方の調節力(ピントを合わせる力)から加入度数を決定します。

特に遠視の方は老眼の自覚が早い傾向にあり、遠くを見るのに不便がなくても、近くが見えにくくなってきます。近くを見る時だけ老眼鏡をかけるという方法もありますが、遠近両用コンタクトレンズを装着すれば遠くも近くも見やすい状態になり、メガネをかけたり外したりの手間がなくなります。

乱視の場合は「乱視度数(CYL)」や「乱視軸(AX)」も重要

乱視度数はCYLまたはC/CYと表記され、乱視を矯正するために必要なレンズの強さを意味します。数値が大きいほど度数が強くなります。乱視軸とはAXまたはAXS/AXISと表記され乱視の角度を意味します。メガネでもコンタクトレンズでも乱視によるブレが最も大きい角度で矯正をします。乱視用のレンズは目に合わないと見づらいままなので、より細かい検査が必要です。

度数の合わないコンタクトレンズを使用するのは危険

度数を測る検査を受けずに、インターネットにて自己判断で買ったものや他人のコンタクトレンズを貸し借りして使用されている方が稀にいます。

度数が自分に合わないレンズを使用し続けると、眼精疲労や視力低下・遠近感がとれないなどの症状が現れます。それ以外にも肩こり・頭痛・めまい・吐き気を引き起こす可能性があるので、合わないレンズを使い続けるのは止めましょう。貸し借りでは感染症が移ることもあるので衛生的にもよくありません。

コンタクトレンズの度数の選び方=眼科で適切な測定を!

コンタクトレンズの度数を正しく選ぶためには、眼科医療機関で適切な測定を行いましょう。

正しい度数がわからずにコンタクトレンズを選んでしまうと、自分に合わないレンズを使用し続けることになり、目に悪影響を与えます。

以下に、眼科医療機関の受診の流れを簡単に記載しているので参考にしてみてください。

眼科医療機関の受診

- ①問診

- 目の症状や既往歴(今までにかかった又は現在治療中の病気)・内服薬の有無・コンタクトレンズの使用頻度などについて問診票に記入します。

- ②他覚的屈折検査

- 検査機器を用いて、屈折異常の程度や目の形を測定します。

体に無害な赤外線の光を使って屈折異常の程度を数値化します。

※機械によって見える風景は異なります。 - ③自覚的屈折検査(視力検査)

- 検査機器から得られたデータを元に視力表にて屈折異常を矯正します。

- ④目の検査(診察)

- コンタクトレンズを装用できる目の状態かどうか、異常はないか、医師が目の奥の方や表面を観察します。

- ⑤レンズの種類相談と装用確認

- 検査機器や視力検査から得られたデータを元に種類を選定し、実際に使用するレンズを装着します。

装着した状態で付け心地やレンズと目の形が合っているかどうか(フィッティング)を確認し、良好なもので決定します。 - ⑥コンタクトレンズの視力検査

- コンタクトレンズ装着後、検査機器から得られたデータを元に視力表にて度数の微調整を行いコンタクトレンズの度数が決定します。

- ⑦処方箋が発行されコンタクトレンズを購入できます。

※装用練習(コンタクトレンズの付け方や外し方が分からない方への指導)やレンズケア(お手入れ)方法の説明も必要な方には行っています。

コンタクトレンズの使用を開始する前に眼科を必ず受診しましょう。また、使用する製品の添付文書を熟読しましょう。

コンタクトレンズの使用開始後は、以下の点に留意してください。※参考2

- 基本的な衛生管理

- 装用前のレンズ点検

- レンズ装用に際しての注意点

- 目の異常時の眼科受診

- 定期検査

コンタクトレンズを買って終わりではありません。

目の障害を未然に防ぐために、コンタクトレンズの使用中は一定期間ごとに目の状態や視力などの定期検査が必要です。定期検査のスケジュールは、購入後1週目・1カ月目・3カ月目・6カ月目、以降は3カ月ごとの検査が一般的です。※参考3

参考資料

- 参考1:日本コンタクトレンズ学会:カラーコンタクトレンズによる眼障害の実態

- http://www.clgakkai.jp/pdffiles/color_cl_ganshogai.pdf

- 参考2:厚生労働省:コンタクトレンズを正しく使いましょう!

- https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/colorcontact/dl/tekiseishiyou.pdf

- 参考3:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構:知っておきたいコンタクトレンズのはなし

- https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-devices/qa/0001.html