コンタクトレンズのSPHとは?知っておきたい専門用語を丁寧に解説

最終更新日:

公開日:

コンタクトレンズのSPHとは、近視や遠視の度数を表す重要な数値です。しかし、コンタクトレンズの度数は、さまざまな表記方法があり分かりにくいという方もいるでしょう。

この記事では、コンタクトレンズやコンタクトレンズの処方箋に記載されている専門用語を詳しく解説します。

間違えた度数で購入しないためにも、専門用語をきちんと理解して役立てましょう。

- 目次

- コンタクトレンズのSPHとは?

- 「度数」を表す数値

- 視力と度数は違う

- コンタクトレンズのBCとは?

- 「レンズの曲がり具合」を表す数値

- 合わないBCは目のトラブルの原因になる

- コンタクトレンズのDIAとは?

- 「レンズの直径」を表す数値

- カラコンでは「着色直径」にも注目

- コンタクトレンズのCYLとは?

- 「乱視の度数」を表す数値

- 乱視を矯正する目安

- コンタクトレンズのAXとは?

- 「乱視の軸度」を表す数値

- 乱視には種類がある

- コンタクトレンズのADDとは?

- 「加入度数」を表す数値

- 2種類のレンズデザインがある

- コンタクトレンズに関するその他の数値

- Dk値は「酸素の通しやすさ」を表す数値

- 含水率は「水分の割合」を表す数値

- 自分のコンタクトレンズを把握しておこう!

コンタクトレンズのSPHとは?

コンタクトレンズのSPHとは、近視や遠視の度数を表します。メーカーや眼科の処方箋によって、表記方法はさまざまですが、意味は同じです。

コンタクトレンズを購入するにあたって重要な数値になります。

ここからはSPHについて詳しく説明します。

「度数」を表す数値

コンタクトレンズには、度数の表記があります。表記方法は「POWER・PWR・P・SPH」があり、呼び方も「度数・球面度数」などさまざまです。

メーカーによって表記方法は異なりますが、意味は同じです。

近視はー(マイナス)、遠視は+(プラス)と表記され、数値が大きくなるほど強くなります。0.25や0.50間隔で製造されていて、0.00は度なしです。

視力と度数は違う

視力と度数は明確に異なります。

視力とは、物体の形や存在を認識する目の能力のことをいいます。学校や会社の健康診断でも耳にすることが多いでしょう。

度数とは、視力を得るために必要な矯正の度合いを数値で表したものです。眼科やメガネ店・メーカーなどで使われます。

自身の視力がどのくらいか分かっていても、度数がわからないとコンタクトレンズの購入はできません。

眼科へ受診し、正しい度数を処方してもらうことが重要です。

コンタクトレンズの度数について詳しく説明している記事はこちらです。

コンタクトレンズの度数を上げたい!勝手に上げるとデメリットも

コンタクトレンズの度数を上げたい!勝手に上げるとデメリットも

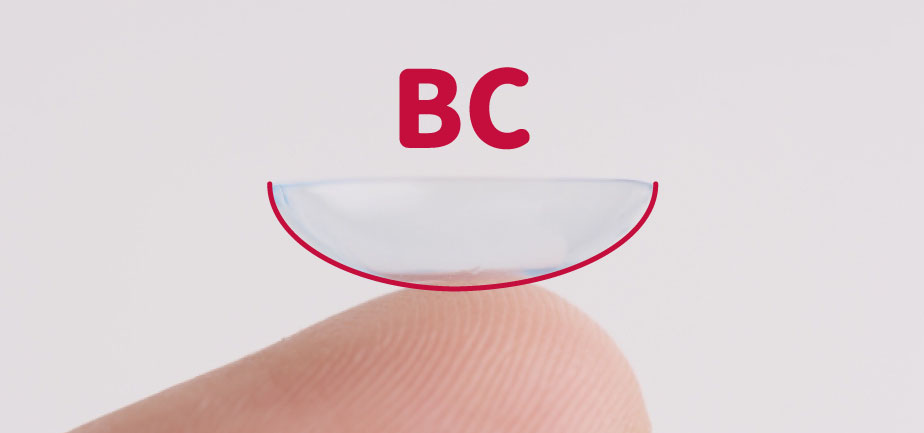

コンタクトレンズのBCとは?

コンタクトレンズのBCとは、レンズの曲がり具合を示す数値です。ソフトコンタクトレンズのBCは8.3~9.0が主流で、表記方法はBCのみになります。

ソフトコンタクトレンズは、レンズ自体が柔らかく目にフィットしやすいため、BCを1種類しか用意していないコンタクトレンズが多いです。

ここからはBCについて詳しく説明します。

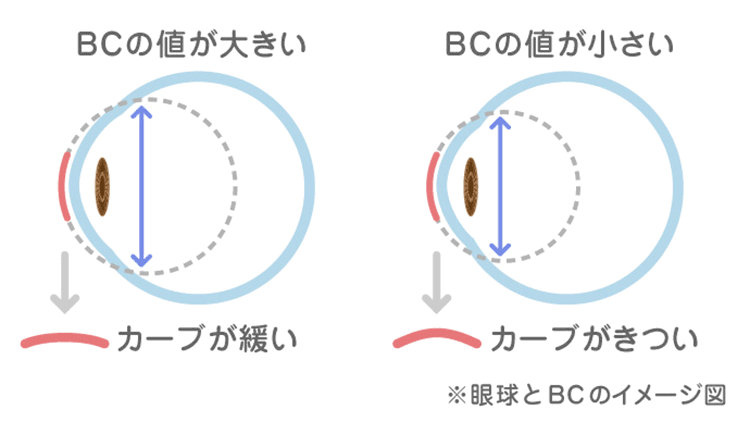

「レンズの曲がり具合」を表す数値

一般的に単位はミリメートルで表されます。目に合わせるように、コンタクトレンズも丸みを帯びた半球体になっています。

使い捨てコンタクトレンズは、BC8.3~9.0が主流です。 BCは数値が大きければカーブはゆるやかで、逆に小さければカーブはきつくなります。

また、ソフトコンタクトレンズは角膜を覆うような作りですが、ハードコンタクトレンズは角膜よりも小さい作りのため、数値が大きく異なります。

合わないBCは目のトラブルの原因になる

コンタクトレンズのBCが自身の目に合わない場合、以下のような症状が起きる場合があります。

- 目に張り付いたような感覚

- コンタクトレンズがずれて目に痛みや違和感

BCが合わないコンタクトレンズを使用し続けてしまうと、目も傷がついてしまったり、目が酸素不足になったりして、眼病や目のトラブルを引き起こす原因になります。

違和感が生じたら装用はすぐに中止し、眼科を受診しましょう。

※コンタクトレンズのBCだけでなく、レンズの素材、厚み、硬さ、直径によっても装用感は変化します。近い数値のBCを装用して何らかの不調がでた場合は、BCが原因ではないこともあります。

コンタクトレンズのBCについて詳しく説明している記事はこちらです。

ベースカーブ(BC)が合わないコンタクトレンズで起きる症状とは?正しい選び方を紹介!

ベースカーブ(BC)が合わないコンタクトレンズで起きる症状とは?正しい選び方を紹介!

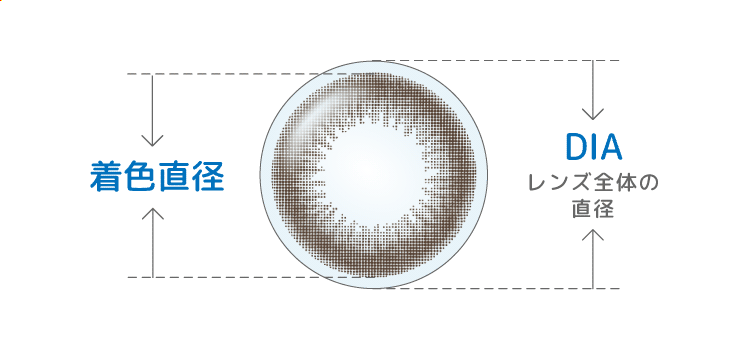

コンタクトレンズのDIAとは?

コンタクトレンズのDIAとは、レンズの直径を表します。※参考1

単位はミリメートルで、DIA14.2の表記だと14.2ミリメートルを意味します。

カラコンの着色直径とは異なり、コンタクトレンズ自体の大きさを表し、DIAを1種類しか用意していないコンタクトレンズが多いです。

ここからはDIAについて詳しく説明します。

「レンズの直径」を表す数値

数値が大きくなるほどレンズ直径は大きくなります。ソフトコンタクトレンズのDIAは、14ミリメートル前後が主流で、ハードコンタクトレンズのDIAは9.0ミリメートル前後が主流です。

DIAを一種類しか用意していないソフトコンタクトレンズが多く、それぞれのコンタクトレンズでDIAの差はほぼありません。

ただし、コンタクトレンズは、レンズで瞳を覆うためDIAが小さめのタイプだと目が酸素不足になりにくい傾向にあります。

カラコンでは「着色直径」にも注目

カラコンは瞳の印象を変えるために色が付いており、DIAに加えて着色直径の表記があります。着色直径とは、色のついてる部分の直径を表します。

種類によって着色直径の大きさも異なり、ナチュラルな印象を与えるサイズから、派手な印象を与えるサイズまでさまざまです。

カラコンの基礎知識や選び方について詳しく説明している記事はこちらです。

カラコンのサイズの選び方は?自分に合うものの見つけ方と商品も紹介

カラコンのサイズの選び方は?自分に合うものの見つけ方と商品も紹介

コンタクトレンズのCYLとは?

コンタクトレンズのCYLとは、乱視を矯正するための度数を表します。乱視用のコンタクトレンズは度数(SPH)に加えてCYLが表記されており、表記方法はメーカーや眼科の処方箋によってさまざまですが、意味は同じです。

数値が大きくなるほど、乱視が強いということになり、乱視用のコンタクトを購入する際は、CYLの選択が必須です。

ここからはCYLについて詳しく説明します。

「乱視の度数」を表す数値

表記方法は「CYL・C・CY」とあり、呼び方も「乱視度数・円柱度数」とさまざまです。SPHと異なり、-(マイナス)のみで表されます。

使い捨てソフトコンタクトレンズの乱視度数は-0.75から0.50間隔の製造が主流です。製造範囲は製品によって異なります。

乱視を矯正する目安

乱視を矯正する目安に明確な決まりはありません。乱視が全くない方は少なく、程度の大小はありますがほとんどの方が該当します。

そのため、対象物がにじんで見えたり、二重に見えたりして見えにくく感じる方は、眼科へ受診し検査してもらうと良いでしょう。

乱視について詳しく説明している記事はこちらです。

乱視だけど普通のコンタクトレンズで良い?おすすめの商品も紹介

乱視だけど普通のコンタクトレンズで良い?おすすめの商品も紹介

コンタクトレンズのAXとは?

コンタクトレンズのAXとは、乱視を矯正するための軸度を表します。乱視軸の数値に大小や強弱はありません。

使い捨てソフトコンタクトレンズの乱視軸は10°~180°のすべての角度を製造していません。乱視軸の種類は製品によって異なりますが、180°はほとんどの製品で用意されています。

ここからはAXについて詳しく説明します。

「乱視の度数」を表す数値

表記方法は「AX・AXS・AXIS」があり、呼び方も「乱視軸・円柱軸・中心軸」などさまざまです。

ソフトコンタクトレンズは、種類によって製作範囲が異なります。10°~180°の範囲で製造されており、1つの製品に1種類~4種類、豊富な製品でも10種類となります。

乱視には種類がある

乱視は大きく「正乱視」と「不正乱視」の2種類に分けられます。

正乱視は、角膜や水晶体が一定方向に歪んでいる状態をいいます。乱視用ソフトコンタクトレンズでの矯正が可能です。

そして、歪みの方向によって「直乱視」「倒乱視」「斜乱視」の3つに分類されます。

直乱視の方は乱視軸(AX)だと180°で、倒乱視の方は乱視軸(AX)だと90°のコンタクトレンズを使用します。斜乱視は、その他の軸度です。

一方で、不正乱視は角膜の表面が凹凸状態の為に起こる乱視のことです。乱視用ソフトコンタクトレンズでは矯正が難しく、ハードコンタクトレンズでの矯正を行います。

コンタクトレンズのADDとは?

コンタクトレンズのADDとは、老眼による近くの見えにくさを矯正するための数値です。ADDは、メーカーの製作範囲にもよりますが、主に3種類から選ぶ形になっており、数値が大きいほど近くを見る矯正力が強くなります。

レンズデザインは2種類あり、メーカーや商品によって見え方が変化します。

ここからはADDについて詳しく説明します。

「加入度数」を表す数値

ADDは「加入度数」といいます。コンタクトレンズのメーカーにもよりますが主にLow・Mid・Highの3種類から選ぶ形になっており、加入度数が大きいほど近くを見る矯正力が強くなります。

※ただし、度数を上げれば上げるほどより良い見え方になるわけではありません。適した度数は眼科で検査をして調べましょう。

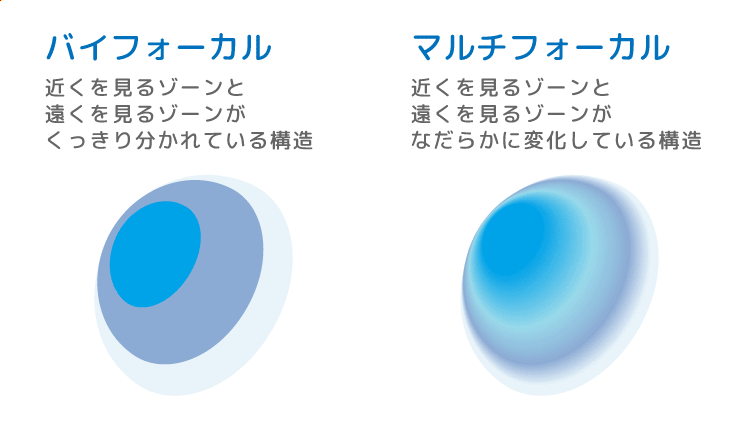

2種類のレンズデザインがある

遠近両用コンタクトレンズには「バイフォーカル」と「マルチフォーカル」の2種類のレンズデザインがあります。

メーカーやコンタクトレンズの種類によってレンズデザインがが異なるため、同じ度数を使用しても見え方の違いが出やすい傾向にあります。

必ず眼科へ受診して自身に合うコンタクトレンズを処方してもらいましょう。

遠近両用コンタクトレンズや老眼について詳しく説明している記事はこちらです。

コンタクトレンズで近くが見えない?原因と正しいコンタクトレンズの選び方

コンタクトレンズで近くが見えない?原因と正しいコンタクトレンズの選び方

コンタクトレンズに関するその他の数値

コンタクトレンズを購入する際は、度数やBCだけでなく、Dk値・含水率にも注目すると良いでしょう。

コンタクトレンズを長時間装用される方や、付け心地を重視する方には、重要な項目になります。

※購入したことのないコンタクトレンズは、必ず眼科へ受診し検査をしてから購入しましょう。

詳しく説明しますので、ぜひご覧ください。

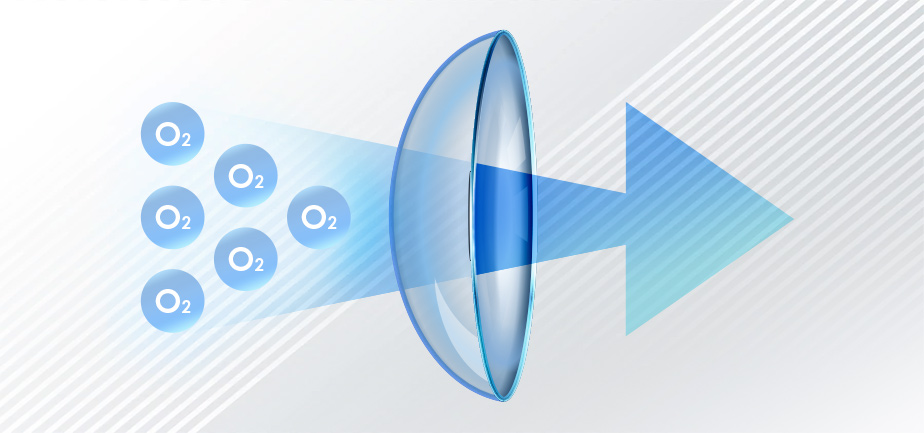

Dk値は「酸素の通しやすさ」を表す数値

Dk値とは、コンタクトレンズが酸素をどれだけ透過しやすいか示す値です。Dk値が高いほど酸素をよく通します。※参考1

目の健康を維持するには、コンタクトレンズの装用時にも、角膜に十分な量の酸素を届ける必要があります。

目の負担を軽減するために、Dk値の高いコンタクトレンズを選ぶと良いでしょう。

Dk値が高く酸素を通しやすいコンタクトレンズについて詳しく説明している記事はこちらです。

コンタクトレンズのDk値(酸素透過係数)を比較!高いと何が違う?

コンタクトレンズのDk値(酸素透過係数)を比較!高いと何が違う?

含水率は「水分の割合」を表す数値

含水率とは、レンズに含まれる水分の割合のことです。※参考1

「高含水」と「低含水」に分類され、以下のようにそれぞれの特徴があります。

高含水:含水率が50%以上。付け心地がよく感じ、目が乾きやすくなる傾向

低含水:含水率が50%以下。レンズ自体の水分が少なく、目の涙を吸収しにくいため乾きにくい傾向

ドライアイや長時間コンタクトレンズを装用される方は、低含水のコンタクトレンズがおすすめです。

自分のコンタクトレンズを把握しておこう!

インターネット通販や種類変更をする際に、自分の使用しているコンタクトレンズの情報を把握していると、とても便利です。

誤った度数で購入しないためにも、コンタクトレンズの専門用語をきちんと理解しましょう。

当店では、さまざまな種類のコンタクトレンズを取り扱っています。購入の際はぜひご利用ください。

参考資料

- 参考1:一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会:コンタクトレンズについて

- https://www.jcla.gr.jp/contactlens/index.html